【5年】3校交流授業

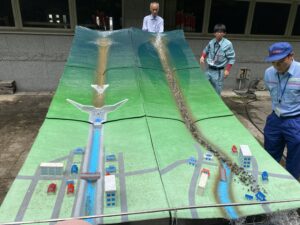

4月から一緒に学び合う陽南小学校と上市中央小学校の皆さんとの交流授業が、上市中央小学校でありました。4年生の時から、何度も交流を重ねているので、顔見知りも増え、自然な形で会話をする様子が見られました。

まず、それぞれの小学校の学校について紹介をしました。白萩西部小学校の3人は、用意してきたスライドに合わせて、委員会活動や全校活動等について、分かりやすく説明をしていました。

そのあと、「新しい学校を創ろう」というテーマで、交流グループで話合いをしました。

「全校ドッジボールは、中央小学校でもしたいな」

「図書室おみくじもあったらいいな」

など、白萩西部小学校の特色を新しい上市中央小学校につなげたいと感想をもったようです。

6年生に向かって頼もしく成長してきている3人でした。