大道芸パフォーマンス鑑賞会

1・2年生合同雪あそび

1年生と2年生は、陽南小学校の1・2年生と一緒に山野スポーツセンターへ雪遊びに行きました。

まずは、班ごとに集まり、自己紹介をした後、記念撮影です。

3つの雪遊びを楽しみました。

班ごとに雪だるまづくりの予定でしたが、雪がさらさらすぎて固まらず、雪積み競争をしました。

2班が一番高く積むことができました。

次は、そりリレーです。雪の上を走るのはとても大変でしたが、みんな、一生懸命に走りました。

宝探しでは、全員が、自分で雪の中に隠された宝を見付けることができました。

そして、自由遊びの時間です。そりに乗って何回も斜面を滑る子、雪だるまやかまくらづくりする子、雪の上に寝転がることを楽しむ子・・・・・・自然に陽南小の友達と会話しながら、仲よく遊びました。

おいしくお昼を食べた後には、「来年、上市中央小学校で会いましょう」と、陽南小の友達と話をして、さようならをしました。

天気に恵まれ、雪遊びを思い切り楽しむことができ、思い出がまた1つ増えました。

山野スポーツセンターのみなさん、陽南小学校のみなさん、ありがとうございました。

プログラミング教室

プログラミング教室を行いました。川合先生に講師に来ていただき、1~3年生の部と、4~6年生の部に分かれて「プログラミングでマインクラフトの世界を冒険しよう」というテーマで実施しました。

始める前に、プログラミングについて簡単に説明がありました。生活のいろいろなところに実はプログラミングが使われていることも知ることができました。

いよいよ、操作の仕方を教えてもらい、実際に自分でキャラクターを指示通りに動かしてみます。

うまく動くと、ステージクリア!次のステージに進みます。

1~3年生の様子です。

4~6年生の様子です。

短い時間でしたが、プログラミングの世界の一端に楽しく触れることができ、子供たちは満足そうでした。

【3~6年】スキー教室

3~6年生が、スキー教室に行ってきました。

吹雪かないだろうかと山の天候を心配していましたが、ちらちらと雪が舞う天気で安心しました。

降りたての雪は、ふわふわでやわらかかったです。

スキー指導の先生方は6名。毎年お世話になっている先生方です。優しくていねいに教えていただきました。

お昼のカレーライスも、とってもおいしくて、全員ぺろりと完食!

「うまく止まれたんだよ!」「まだまだ滑りたい!」

「スキーは苦手だと思っていたけど、好きになったよ」

などという声がたくさん聞かれました。

午後からも安全に滑って、講師の先生方にしっかりとあいさつができた萩っ子たち。

こういう感謝の気持ちが大切ですね。

1班から5班まで、どの子もそれぞれの技能に応じて楽しみながら技能を伸ばすことができ、充実したスキー教室となりました。

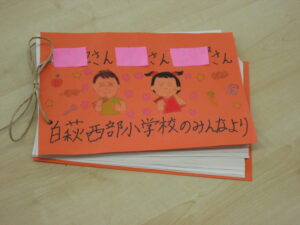

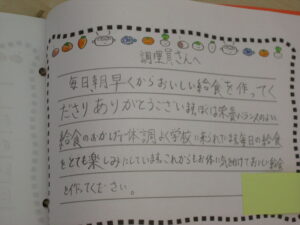

調理員さんへ感謝を伝える会

学校給食週間3日目の今日は、毎日おいしい給食をつくってくださっている調理員さんに感謝の気持ちを伝える日です。

ニコパク委員が、萩っ子一人一人が心を込めて書いたメッセージをまとめてくれました。

給食をおいしく食べた後、萩っ子ルームに集まりました。

調理員さんは、

「白萩西部小学校の子供たちは、いつも残さずきれいに食べてくれるのでとてもうれしいです。皆さんが、おいしく食べてくれるように、時間内に食べられるように、大きさや味の工夫をしながら作っています。」

とお話をされました。

毎日、本当においしい給食を食べることができて、幸せですね。

いつもありがとうございます。

昼休みに、給食クイズに取り組む子供たち。

おまけの話・・・

今朝、調理員さんが、「校長先生の車のタイヤの跡が『ハートマーク』でしたよ!」と教えてくださいました。見に行くと、本当にハートマークが!

いいことがありそうな今日のスタートでした。

給食週間が始まりました

【5年】3校交流授業

4月から一緒に学び合う陽南小学校と上市中央小学校の皆さんとの交流授業が、上市中央小学校でありました。4年生の時から、何度も交流を重ねているので、顔見知りも増え、自然な形で会話をする様子が見られました。

まず、それぞれの小学校の学校について紹介をしました。白萩西部小学校の3人は、用意してきたスライドに合わせて、委員会活動や全校活動等について、分かりやすく説明をしていました。

そのあと、「新しい学校を創ろう」というテーマで、交流グループで話合いをしました。

「全校ドッジボールは、中央小学校でもしたいな」

「図書室おみくじもあったらいいな」

など、白萩西部小学校の特色を新しい上市中央小学校につなげたいと感想をもったようです。

6年生に向かって頼もしく成長してきている3人でした。